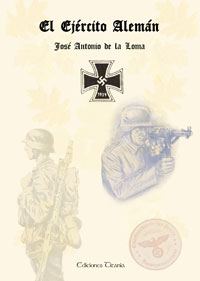

El Ejército Alemán – José Antonio de la Loma

149 páginas 21 x 14,5 cm. Ediciones Sieghels, 2014 Encuadernación: rústica Precio para Argentina: 220 pesos Precio internacional: 16 euros José Antonio De la Loma,… Read More »El Ejército Alemán – José Antonio de la Loma